-

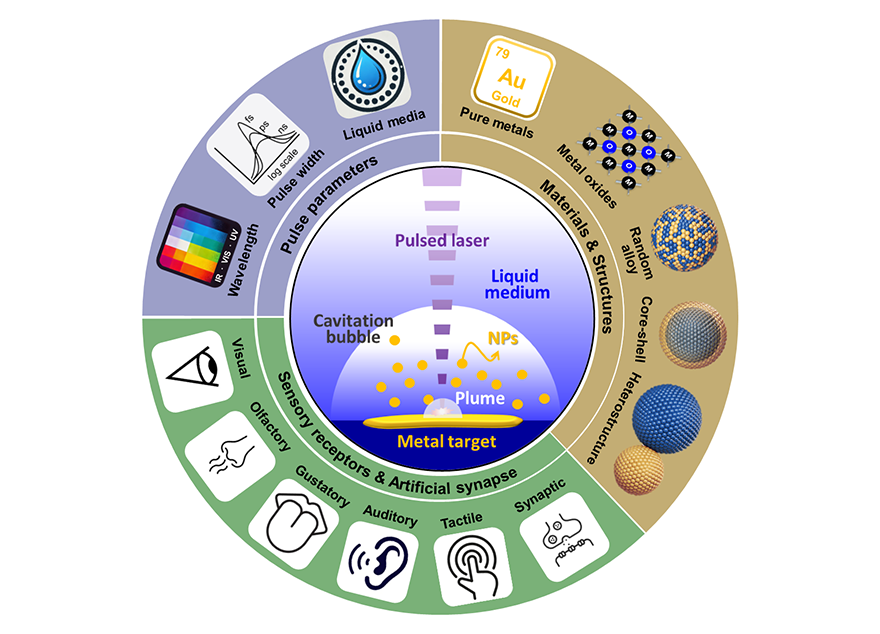

아주대 연구진이 빛을 활용한 나노 소재 합성 기술로 고순도 금속 나노 입자를 대량 생산할 수 있는 길을 제시했다. 차세대 인공 감각 센서와 인간의 뇌를 모사한 뉴로모픽 소자와 같이 정밀 감지 기능이 필요한 응용 분야에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 박성준 교수(전자공학과·지능형반도체공학과) 연구팀은 빛(Light)기반 액상 레이저 절삭 기술을 통해 유기 잔류물 없는 고순도 금속 나노 입자를 화학 반응 없이 대량 생산할 수 있는 전략을 제시했다고 밝혔다. 이번 연구성과는 ‘레이저 합성법 기반 금속 나노 입자를 활용한 차세대 인공 감각 시스템 개발(Scalable metal-based nanoparticle synthesis via laser ablation in liquids for transformative sensory and synaptic devices)’이라는 리뷰논문으로 제조·공정 분야 저명 학술지 <인터내셔널 저널 오브 익스트림 매뉴팩처링(International Journal of Extreme Manufacturing, IF 21.3 JCR 상위 0.7%)>에 지난 7월 게재됐다. 이번 연구에는 아주대 정보통신전자연구소의 최준규 박사가 제1저자로, 지능형반도체공학과 석박사 통합과정생 백석현 학생이 공동저자로 참여했고, 삼성전자 DS부문 소재기술팀에 재직 중인 이정훈 아주대 지능형반도체공학과 박사과정생과 박성준 아주대 교수(전자공학과·지능형반도체공학과)가 공동 교신저자로 참여했다. 인공 감각 센서는 인간의 오감(五感)을 모사해, 외부 자극을 전기 신호로 변환하는 기술이다. 이 기술은 ▲메타버스 ▲확장현실 기술(XR, eXtended Reality) ▲의료 웨어러블 기기 ▲인간-기계 인터페이스 등 다양한 분야에서 필수적인 요소로 떠오르고 있다. 특히 기존의 무겁고 큰 하드웨어가 아니라, 보다 가볍고 유연한 소재를 활용해 실제 생활에 적용하고자 하는 니즈가 커지면서 차세대 인공 감각 시스템에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이러한 기기들에서 센서의 성능을 극대화하기 위해서는 전기적·광학적·화학적 특성을 자유롭게 조절할 수 있는 금속 나노 입자가 핵심적인 역할을 한다. 감각 센서에서 금속 나노 입자는 외부 자극에 대한 감도와 반응 속도를 높이는 역할을 하며, 복잡한 신호 환경에서도 높은 선택성과 안정성을 유지할 수 있도록 돕는다. 또한 뉴로모픽(neuromorphic) 소자에서는 가소성(plasticity) 조절 및 시냅스 응답의 정밀 제어를 가능하게 해, 생체 모사 학습 기능 구현의 요한 구성요소로 작용한다. 금속 나노 입자의 이러한 특성은 차세대 인공 감각 시스템의 정밀도와 효율성을 동시에 끌어올리는 데 기여한다.그러나 기존의 나노 입자 합성 방식은 고온의 진공 장비를 요구하는 물리적 기법이나, 계면활성제 및 환원제를 활용한 습식 화학 반응에 의존해왔다. 이로 인해 공정이 복잡하고, 생성된 나노 입자에 유기 잔류물이 남아 전기적 특성을 저해하거나 센서 신뢰성을 떨어뜨리는 문제가 있었다. 특히 대(大)면적 제조나 대량 생산에는 한계가 뚜렷해 상용화가 어려운 상황이었다. 아주대 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 화학 반응 없이도 고순도의 금속 나노 입자를 얻을 수 있는 비접촉식 물리 기반의 합성 전략인 ‘액상 레이저 절삭(Laser Ablation in Liquids, LAL)’에 주목했다. 고순도 금속 나노 입자 제작을 위한 물리 증착법의 경우 생산 속도가 시간당 수백 mg 수준에 머물렀던 것과 달리, 이번 연구에서 제안하는 액상 레이저 절삭 기술은 최대 시간당 8g 이상의 생산량 달성이 가능하다는 측면에서 실제 산업 분야 적용 가능성을 높일 것으로 기대된다.액상 레이저 절삭 공정(왼쪽)과 실제 나노입자가 생성되는 모습(오른쪽)또한 이번 리뷰 논문은 기존에 촉매나 전기화학 분야에 국한되어 있던 액상 레이저 절삭(LAL) 기반 금속 나노 입자의 응용 가능성을 전자 산업 전반으로 확장했다는 점에서 의미가 크다. 특히 전자 피부(e-skin) , 뉴로모픽(Neuromorphic) 소자, 웨어러블 디바이스 등 외부 자극의 정밀 감지 기능이 요구되는 차세대 인공 감각 시스템에 액상 레이저 절삭(LAL) 기반 고순도 나노 입자를 적용함으로써, 장기적 안정성과 높은 민감도를 동시에 구현할 수 있음을 제시했다. 이를 통해 ▲인간-기계 상호작용 ▲AI 기반 로보틱스 ▲의료 모니터링 기술 등 다양한 스마트 전자 응용 분야로의 확장 가능성을 뚜렷하게 보여줌으로써 전자 산업 분야에 새로운 방향성을 제시했다. 박성준 교수는 “이번 성과는 단순한 신기술의 소개를 넘어, 차세대 스마트 센서 및 뉴로모픽 시스템의 상용화를 좌우할 수 있는 ‘빛 기반 나노제조 기술’의 전환점이 될 것”이라며 “국내외 소재·센서 산업 전반에 중대한 이정표가 될 수 있는 내용”이라고 설명했다. 이어 “액상 레이저 절삭 기반 금속 나노입자의 장기 저장 안정성과 합성 최적화 등 상용화를 위한 후속 연구가 반드시 병행되어야 한다”라며 기초 나노기술이 실제 산업으로 이어질 수 있는 전략적 로드맵이 필요하다고 강조했다. 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 나노·소재 기술 개발 프로그램(소재글로벌영커넥트 사업, 나노미래소재원천기술개발 사업) 지원을 받아 수행됐다. * 위 그림 : 액상 레이저 절삭(Laser abaltion in liquid, LAL) 공정을 통한 나노 입자 제작 및 응용 확장성을 설명하는 이미지

-

224

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-10-15

- 1680

- 동영상동영상

-

아주대 이형우 교수 공동 연구팀이 난수 발생 장치의 원천기술을 새로운 방식으로 구현하는 데 성공했다. 이에 앞으로 암호 보안과 인공지능 연산 기술 등의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.이형우 아주대 교수(물리학과·대학원 에너지시스템학과) 공동 연구팀은 터널링 전류의 이산 요동이 외부 변인으로부터 받는 간섭을 최소화한 이른바 2단계 양자 시스템 TLQS(two-level quantum system)을 새롭게 제안했다고 밝혔다. 이번 연구는 ‘복합 산화물 이종구조에서의 고안정 2단계 전류 요동(Highly stable two-level current fluctuation in complex oxide heterostructures)’이라는 제목으로 글로벌 학술지 <네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)>에 7월 게재됐다. 이번 연구에는 아주대 대학원 에너지시스템학과의 김도엽 학생과 홍익대 이정우 교수가 공동 제1저자로 참여했다. 이형우 아주대 교수(물리학과·대학원 에너지시스템학과)와 가천대 엄기태 교수(반도체공학과), 인하대 이선우 교수(컴퓨터공학과)는 교신저자로 연구를 주도했다. 미국 사우스다코타 스쿨 오브 마인스&테크놀로지(South Dakota School of Mines and Technology)의 툴라 R포델(Tula R. Paudel) 교수팀과 KAIST 양용수 교수팀도 연구에 참여했다. 공동 연구팀은 복합 산화물 헤테로구조(SrRuO3/LaAlO3/Nb:SrTiO3, SRO/LAO/Nb:STO)를 이용해 안정성이 높은 2단계 전류 요동(two-level current fluctuation) 현상을 구현하고 이를 이용한 물리적 난수 발생기(physical entropy source)를 개발했다. 난수(亂數, Random Number)란, 정의된 범위 안에서 다음에 나올 수를 예측할 수 없도록 무작위로 만들어진 수를 말한다. 난수는 암호화, 보안, 시뮬레이션, 게임 등 다양한 분야에서 예측할 수 없는 값을 만들어내는 데 꼭 필요한 기술이다. 또한 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 머신러닝(Machine Learning)을 위한 빅데이터 학습에 있어 난수 데이터는 매우 중요하게 활용된다. 높은 수준의 난수 활용은 최근 머신러닝 모델의 효율적 학습을 위해 필수적으로 여겨지고 있다. 특히 물리적 난수 발생기(physical entropy source)는 자연의 무작위 현상을 이용해 사람이 예측할 수 없는, 즉 해킹이 불가능한 진짜 난수를 만들어내는 장치를 말한다. 기존의 컴퓨터에서는 소프트웨어 기반의 의사난수(Pseudo-random number: 가짜난수) 발생 장치를 사용하지만, 물리적 난수 발생기는 근본적으로 예측이나 해킹이 불가능해 더 높은 수준의 보안과 신뢰성을 제공할 수 있다. 또한 인간의 뇌 구조를 모방한 뉴로모픽 시스템 분야에서 기존 소프트웨어 기반 알고리즘을 넘어 하드웨어 기반 인공신경망을 구축하기 위해서는, 하드웨어 기반의 물리적 난수 발생기를 필요로 할 수밖에 없다. 기존 2단계 전류 요동 현상을 대표하는 RTN(Random Telegraph Noise) 기반 시스템들은 산화물 내 점 결함의 전하 트랩핑(Trapping) 현상을 이용하는데, 이 현상은 외부 환경과 밀접하게 연관을 가지기 때문에 매우 불안정하며 장시간 안정된 이산 신호를 유지하는 데 어려움이 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 두 종류의 점 결함 즉 산소 공공(VO)과 Ti의 antisite 결함(TiAl)을 의도적으로 공존시켜 상호작용을 유도하고, 이를 통해 터널링 전류의 2단계 요동이 외부 변인으로부터 받는 간섭을 최소화한 이른바 2단계 양자 시스템 TLQS(two-level quantum system)을 새롭게 제안했다.TiAl 결함에 전자가 일시적으로 포획되면 주변 산소 공공(VO)의 에너지 준위가 순간적으로 변하며, 이는 결과적으로 이산적인 터널링 전류의 변동을 유도한다. 이러한 구조는 실온에서도 169초 이상 안정적으로 유지되는 이산 전류 요동을 보였고, 1년 이상 안정적으로 동작했다.연구팀은 나아가 이러한 2단계 양자 시스템 TLQS 전류 신호의 이산 요동 특성을 활용해 난수 생성 기능성을 검증했다. 실험적으로 얻은 아날로그 전류 데이터를 이진화해 0과 1의 난수 시퀀스로 변환, 난수성(Randomness) 평가를 수행함으로써 이번에 제안한 TLQS가 실제로 우수한 난수 데이터를 생성할 수 있음을 입증했다. 공동 연구팀은 TLQS가 생성한 난수 데이터를 이미지 초해상도(VDSR) 신경망 학습에 적용했다. 연구팀은 TLQS 기반 난수 데이터를 적용한 모델을 이용해, 기존 소프트웨어 기반 난수 발생기(Numpy Random Generator, Python)를 이용한 모델을 뛰어넘는 정확도와 학습 속도를 달성함을 확인했다. 이미지 초해상도(VDSR) 신경망은 흐릿한 사진을 또렷하게 복원하는 인공지능 기술이다. 이러한 고도의 작업이 가능하기 위해 사전에 인공지능을 학습시키려면 수많은 예시 사진을 보여주며 정답을 맞히는 과정을 반복해야 하는데, 이 과정에서 난수가 중요하게 쓰인다. 난수는 학습 데이터의 순서를 섞거나, 신경망의 시작 상태를 무작위로 정하는 데 사용되어 인공지능이 더 효율적으로 학습하고 다양한 상황에서 올바르게 동작하도록 돕는다. 만약 난수가 예측가능하거나 편향된다면, 인공지능이 왜곡된 결과를 낼 수 있기 때문에 진짜 난수를 사용하는 것이 매우 중요하다.이번 연구를 주도한 이형우 아주대 교수는 “이번에 구현한 2단계 양자 시스템 TLQS 소자는 컴퓨터와 스마트폰 등에 활용되는 실리콘 기반 반도체 기술(CMOS)과 호환이 가능하다”라며 “디바이스의 집적 가능성 또한 우수하다는 점을 감안하면, 매우 실용성이 높은 난수 발생 장치의 원천기술”이라고 설명했다. 이 교수는 이어 “물질 단위의 기초과학 수준에서 난수 발생 장치 설계 기술을 제안한 연구로, 앞으로 하드웨어 기반 암호 보안이나 인공지능 연산 등 난수 생성기술에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라고 덧붙였다. 이번 연구는 한국연구재단의 G-LAMP 사업, 중견연구, 기초연구실지원사업(BRL)의 지원을 받아 수행됐다.서로 다른 난수 데이터를 이미지 초해상도(VDSR) 신경망 학습 기술에 적용해 이미지 해상도를 높인 결과를 보여주는 이미지. 제일 왼쪽이 난수를 사용하지 않은 결과, 가운데는 기존 파이썬 기반 NumPy 의사난수를 이용한 결과, 오른쪽이 TLQS 기반 난수를 이용한 결과를 보여준다. 이미지를 확대해 보면, 첫 번째 이미지와 다른 두 이미지는 제일 왼쪽 볼록한 경계 부분과 오른쪽 아래 갈색 얼룩 부분에서 해상도 차이를 보인다. 이번 연구를 통해 개발한 TLQS 난수를 이용하면 기존 NumPy 난수를 이용한 것과 유사하거나 더 우수한 성능을 보임을 확인했다* 위 이미지 - 공동 연구팀이 개발한 2단계 양자시스템(TLQS)의 개념도 및 구현된 물질의 모식도. 기존 방식에 비해 안정적으로 신호를 유지하면서도, 기존 모델과 유사한 수준의 정확도와 학습 속도를 유지한다

-

222

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-10-01

- 1500

- 동영상동영상

-

[좌측부터 김종현(아주대 응용화학생명공학과·대학원 분자과학기술학과) 교수, 장재원(부경대 고분자·화학소재공학부) 교수, 윤재성(호주 뉴사우스웨일즈대학(UNSW) 및 영국 서리대학(University of Surrey) 박사]아주대학교 김종현 교수가 국제 공동 연구를 통해 차세대 태양전지로 주목받는 페로브스카이트(perovskite) 태양전지의 에너지 변환효율을 높이고 안정성까지 확보할 수 있는 신소재 개발에 성공했다. 페로브스카이트 태양전지는 현재 대세인 실리콘 태양전지를 대체할 소재(구조)로 손꼽힌다. 실리콘 태양전지의 에너지 변환효율이 이론적 한계에 가까워짐에 따라 고효율 페브로스카이트 태양전지가 게임체인저로 연구자들의 뜨거운 관심사다. 특히 우리나라 연구진이 세계를 선도하고 있는 것으로 알려져 있다.김종현 교수(응용화학생명공학과·대학원 분자과학기술학과) 연구팀은 부경대학교 장재원 교수(고분자·화학소재공학부), 호주 뉴사우스웨일즈대학(UNSW) 및 영국 서리대학(University of Surrey)의 윤재성 박사 연구팀과 함께 다양한 태양전지 구조에 적용 가능하고 실내외 모든 광환경에서 태양전지의 효율을 개선할 수 있는 새로운 계면소재(DTAQTPPO)를 개발했다.페로브스카이트 태양전지는 빛을 전기로 바꾸는 효율이 매우 뛰어나고 전하(전류의 흐름을 만드는 입자) 이동 성능이 우수하여 기후변화에 대응할 차세대 태양전지로 유력하다. 특히, 용액상의 재료를 사용하여 필름 형태로 태양전지를 만들 수 있는 용액 공정이 가능해 큰 면적으로도 생산할 수 있어 실리콘 기반 태양전지 대비 제조비용을 크게 감축 시킬 수 있다. 하지만 이러한 용액 공정으로 페로브스카이트 필름을 만들 때, 재료의 결정 구조가 완벽하지 못한 결함이 불가피하게 생겨난다. 이 결함들은 전하의 원활한 이동을 방해하여 태양전지의 에너지 변환 효율을 떨어뜨리는 주된 원인이 된다. 그동안 이러한 결함을 줄이기 위해 다양한 계면소재의 개발 연구가 잇따랐다. 김종현 교수팀이 이번에 개발된 신규 계면소재는 페로브스카이트 표면에 형성된 결함 부위에 직접 결합하여 문제를 효과적으로 제거했을 뿐 아니라 양극성(Ambipolar)이라는 특별한 특성을 지녀 전자와 정공을 모두 효과적으로 수송하는 추가적인 장점이 있다. 이는 마치 고속도로에서 양방향 통행이 가능한 것처럼, 전류가 흐르는 데 필요한 두 가지 종류의 전하를 동시에 빠르게 이동시킬 수 있는 원리이다. 특히, 전자수송층, 정공수송층으로 모두 기능할 수 있기 때문에 다양한 종류의 페로브스카이트 태양전지 구조(정구조 및 역구조 등)에 보편적으로 적용할 수 있다. 이 소재는 실외의 강한 태양광 환경뿐만 아니라 실내의 조명 환경에서도 에너지 변환효율을 각각 22.29%에서 23.55%, 31.19%에서 37.18%로 극대화시켰으며, 태양전지의 장기적인 안정성 또한 크게 개선시켰다. 김종현 교수는 “이번 연구를 통해 다양한 구조와 광환경에서 페로브스카이트 태양전지의 에너지 변환 효율을 극대화시킬 수 있는 기술을 개발할 수 있게 되었다”며 “본 기술은 태양전지 뿐만아니라 페로브스카이트 소재가 사용되는 디스플레이, 광검출기 등 다양한 광전소자의 성능 개선에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.이번 연구 성과는 에너지 분야의 세계적인 학술지인 <어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, Impact Factor: 26.0/JCR상위 2.5%)>에 게재되었으며, 연구결과의 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정되었다. 이번 연구는 한국연구재단의 해외우수연구기관 협력허브 구축사업의 지원을 받아 수행되었으며, 해당 기술은 특허로도 등록되었다.[새로운 계면소재(DTAQTPPO) 개발 연구성과는 어드밴스드 에너지 머터리얼즈 7월호 표지 논문으로 선정됐다][새롭게 개발한 계면소재(DTAQTPPO) 적용 페로프스카이트 태양광전지는 (좌측)태양광에서의 효율은 22.29%에서 23.55% (우측) 실내 조명 환경에서는 31.19%에서 37.18%로 향상됐다][새로 개발한 계면소재(DTAQTPPO)가 전하의 이동을 방해하는 페로브스카이트 표면의 결함을 제거해 태양전지의 에너지 변환효율을 높였다]

-

220

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-10-01

- 1348

- 동영상동영상

-

아주대·가톨릭대 공동 연구팀이 mRNA 치료제의 핵심 구조로 그동안 정확한 분석이 어려웠던 ‘poly(A) 꼬리’의 길이를 정확하게 분석할 수 있는 기술을 개발했다. 이에 기존 치료제의 한계를 넘어 감염병과 암, 유전질환 등의 치료에 기여할 것으로 주목되는 mRNA 기반 백신 및 치료제의 품질관리 기술로 활용될 수 있을 전망이다.박대찬 아주대 교수(첨단바이오융합대학·대학원 분자과학기술학과, 사진)와 남재환 가톨릭대 교수(의생명과학과) 공동 연구팀은 mRNA 치료제의 핵심 구조인 poly(A) 꼬리(poly(A)denylation tail)의 길이를 정확하게 정량 분석할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 밝혔다.해당 연구 결과는 ‘3AIM-seq: 체외 전사된 mRNA의 3’ 말단 poly(A) 꼬리 시퀀싱을 활용한 mRNA 치료제의 품질평가(3AIM-seq: Quality assessment of mRNA therapeutics using sequencing for 3′ poly(A) tails of in vitro-transcribed mRNA)’라는 제목으로 세포・유전자 치료 및 RNA 기반 치료제 분야의 저명 학술지인 <몰레큘러 테라피(Molecular Therapy)>에 6월28일 온라인 게재됐다. 이번 연구에는 아주대 박대찬 교수와 가톨릭대 남재환 교수가 공동 교신저자로 참여했고, 아주대 서진아 석사 졸업생(현 넥스아이), 가톨릭대 박효정 박사(현 한국보건산업진흥원 질병청), 가톨릭대 오아영 석사 졸업생(현 가톨릭대 융합과학기술연구소)이 공동 제1저자로 참여했다. 서울대 장혜식 교수 연구팀과 한국생명공학연구원 김천아 박사 연구팀은 공동 저자로 참여했다. mRNA(메신저 리보핵산)는 세포 안에서 단백질을 만드는 역할을 하며, mRNA 치료제는 질병을 일으키는 단백질 부족을 보충하거나, 특정 질병에 대한 면역 반응을 유도하는 단백질을 만들도록 세포에 지시하는 방식으로 작동한다. mRNA 기술은 감염병 백신 개발과 암, 유전질환과 자가면역질환 치료 등에의 활용을 위해 널리 연구되고 있다. 실제로 코로나19 감염병의 전 세계적 확산에 대응해, mRNA 기술이 코로나19 백신 개발에 활용되어 전례 없이 빠르게 실제 접종까지 이어진 바 있다. 기존 백신은 개발에만 10년 이상 소요되고, 복잡한 생산 공정과 고도의 시설이 필요했던 반면, 코로나19 mRNA 백신의 경우 비교적 단순한 생산 공정으로 제조가 가능해, 동물 실험과 임상 시험 등에 8개월 정도가 소요되었던 것. 코로나19 백신은 mRNA 기술을 이용한 의약품 중 최초로 인체에 대한 대규모 접종 승인을 받은 사례다. 공동 연구팀이 주목한 poly(A) 꼬리(poly(A)denylation tail)는 mRNA 치료제의 핵심 구조다. poly(A) 꼬리란 mRNA의 3’ 말단에 위치한 아데닌 염기의 반복 서열 구조로, mRNA의 안정성 유지와 단백질 발현 효율 조절에 중요한 역할을 한다. 이에 mRNA 약물의 유효성과 안정성에 직접적인 영향을 미친다. 때문에 mRNA 치료제 개발 및 제조 공정을 위해, poly(A) 꼬리의 길이와 구조를 정밀하게 측정하고 품질을 관리하는 것은 매우 중요하다. 그러나 poly(A) 꼬리는 수십~수백 개의 동일 염기(아데닌)가 반복되는 동종중합체(homopolymer) 구조로 되어 있어, 기존 시퀀싱 기술로는 삽입・삭제 오류(indel error)가 빈번히 발생한다. 이에 정량적 평가에 한계가 있었다. 특히 최근 mRNA 치료제 poly(A) 구간의 균일성을 개선하기 위해 중간에 짧은 비동종중합체의 링커(linker) 서열을 삽입하는 방식이 많이 활용되고 있어, 더욱 복잡한 구조 분석이 요구되는 상황이었다.이에 공동 연구팀은 치료제로 활용 가능한 구조를 갖춘 체외 전사 mRNA(IVT mRNA) 4종과 표준물질로 사용할 합성 단일 가닥 DNA(ssDNA) 올리고뉴클레오타이드를 설계 및 제작하고, 이를 기반으로 새로운 시퀀싱 분석법인 3AIM-seq를 개발했다. 연구팀은 poly(A) 꼬리 길이와 구조의 정확한 평가가 mRNA 치료제의 안정성 및 발현 효율과 직결된다는 점에 주목해, 링커 구조 포함 여부 등 poly(A) 꼬리에 대해 구조적 다양성을 갖는 4종의 체외 전사 mRNA(IVT mRNA)를 자체 제작한 뒤, 이를 3AIM-seq 분석법 성능 검증에 활용했다. 또한 차세대 유전자 분석 대표 기술인 일루미나(Illumina) 플랫폼을 이용, poly(A) 꼬리 길이를 정밀하게 산출할 수 있는 생명정보학 알고리즘을 함께 개발했다. 이를 통해 PCR 증폭 과정에서 발생할 수 있는 오차를 최소화하고, 길이 예측을 매우 정밀하게(±5 nt 정밀도) 수행할 수 있을 뿐 아니라, 링커 삽입 여부에 따라 구분되는 복합 구조도 안정적으로 식별해낼 수 있었다. 연구팀은 여기에 표준물질로 활용한 보정 모델을 도입해 분석 정확도를 향상시킴과 동시에 실제 체외 전사 mRNA(IVT mRNA)에서 poly(A) 꼬리 길이의 이질성을 정량적으로 평가하는 데 성공했다.이번 연구는 mRNA 치료제의 구조적 품질평가에 있어 정밀도와 재현성을 동시에 갖춘 새로운 분석법을 제시한 것으로, 관련 치료제 개발 및 제조 과정에서 poly(A) 꼬리의 길이와 구조를 동시에 평가할 수 있는 실용적 도구로 활용될 수 있음을 보여준다. 이에 앞으로 백신, 항암제 등 다양한 mRNA 기반 치료제의 품질관리 기준 수립과 규제 대응에 기여할 것으로 전망된다. 아주대 박대찬 교수는 “이번 연구성과는 mRNA 치료제의 기본 형태 가운데 분석이 가장 어렵다고 여겨져 온 ‘poly(A)’의 품질을 정량적으로 평가할 수 있는 새로운 분석 기술”이라며 “연구팀이 개발한 새로운 시퀀싱 분석법(3AIM-seq)은 앞으로 mRNA 백신 및 치료제의 품질관리를 위한 핵심 도구로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.이번 공동 연구에서 아주대 박대찬 교수 연구팀은 poly(A) 꼬리 분석에 최적화된 차세대염기서열 시퀀싱 방법 및 실험 디자인과 3AIM-seq 알고리즘 개발을 맡았다. 차세대염기서열 시퀀싱(NGS; next-generation sequencing)이란 DNA 혹은 RNA의 염기서열을 기존 방법보다 대용량으로 빠르고 정확하게 읽을 수 있는 분석법으로 ▲바이오마커 연구 ▲유전자 발현 연구 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다. 가톨릭대 남재환 교수 연구팀은 실제 치료제로 활용 가능한 구조를 갖춘 체외 전사 mRNA(IVT mRNA)의 설계 및 생산을 담당했다.이번 연구는 교육부 G-LAMP 사업, 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업과 식품의약품안전처의 지원을 받아 수행됐다. mRNA 치료제 품질의 핵심 요소인 poly(A) 꼬리의 길이를 정확하게 측정하고 정밀도를 평가하는 ‘3AIM-seq’ 분석 개요. mRNA 치료제의 poly(A) 말단을 무결합 앵커 프라이머로 증폭하고, 대용량 염기서열 분석을 수행함. 수백만 개의 염기서열을 분석해 poly(A) 길이 분포를 계산하고 통계 모델링을 수행함. 이를 통해, 설계한 표적 poly(A)와 비표적 poly(A)의 양을 계산해 mRNA 치료제 품질을 측정할 수 있음

-

218

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-09-25

- 1440

- 동영상동영상

-

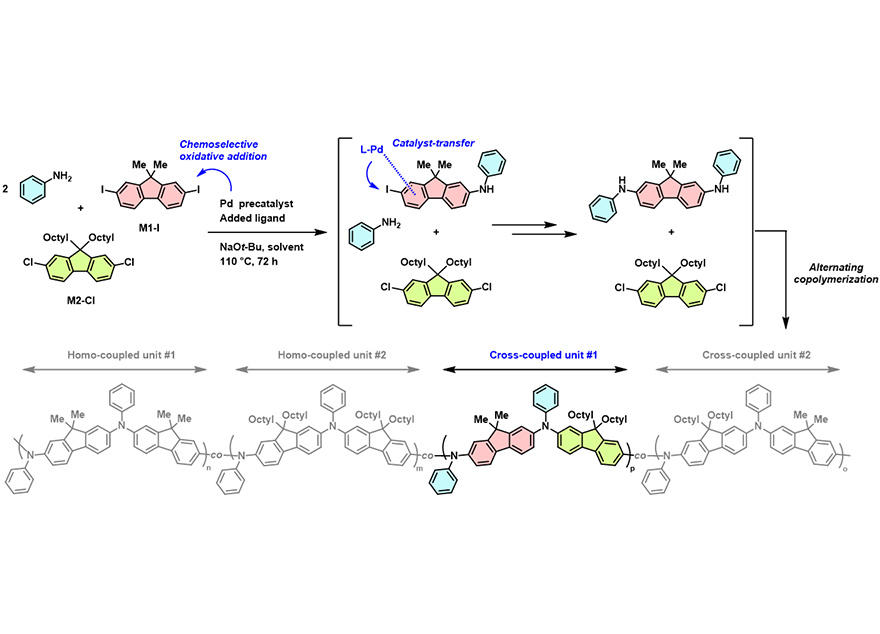

우리 학교 이인환 교수 연구팀이 반도체성 고분자 소재의 구조를 자유롭게 설계할 수 있는 새로운 합성법을 개발하는 데 성공했다. 이에 전자소자에 활용되는 고분자를 보다 신속하게 제작할 수 있게 되어, 차세대 유기 반도체 개발에 기여할 수 있을 전망이다.이인환 교수는 세 종류의 단량체를 한 번에 반응시키는 ‘다성분 중합법(Multicomponent Polymerization, MCP)’을 통해 반도체성 고분자 내부의 서열을 정밀하게 제어하고, 다양한 구조를 효율적으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 이번 연구는 '할라이드 쌍 기반 다중 성분 중합법을 통한 서열 제어 반도체성 덴드론 고분자의 라이브러리 합성(Versatile Halide-Pair-Driven Multicomponent Polymerization for Library Synthesis of Sequence-Controlled Semiconducting Dendronized Polymers)'이라는 논문으로 <앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)> 7월호에 게재됐다. 이번 논문은 우수한 리뷰 평가를 받아, 'Very Important Paper(VIP)'로 선정됐다.해당 연구에는 아주대 대학원 에너지시스템학과 박사과정의 최해남 학생(위 사진 오른쪽)이 제1저자로 참여했고, 공동저자로 고수민(아주대 에너지시스템학과 석사 졸업)·손세민(아주대 에너지시스템학과 석박사통합과정)·우지수(UNIST 에너지화학공학과 석사과정)·박현우(ETH 취리히 재료과 박사과정)·이동준(아주대 에너지시스템학과 석박사통합과정 졸업) 학생이 함께 했다. 최태림 ETH 취리히 재료과 교수, 곽원진 UNIST 에너지화학공학과 교수, 김환명 아주대 에너지시스템학과 교수는 공동저자로, 이인환 아주대 화학과 교수(위 사진 왼쪽)는 교신저자로 참여했다. 폴리(트라이아릴아민) 고분자(PTAA)는 ▲유기 발광 소자 ▲페로브스카이트 태양전지 ▲전기변색 소자 ▲신축성 전자소자 ▲배터리 전극 등 다양한 유기전자소자에 활용되며, 특히 페로브스카이트 태양전지에서 전공 수송층 재료로 주목받고 있다. 그러나 기존의 고분자 폴리(트리아릴아민) 합성은 반응 중간체를 여러 단계에 걸쳐 합성하고 정제하는 번거로운 과정을 거쳐야 했으며, 이는 상업성과 경제성을 저해하는 주요 요인이었다. 이번 연구의 핵심은 쉽게 구할 수 있는 세 가지 단량체를 한 번에 혼합한 상태에서, 각 단량체의 반응 순서를 정교하게 설계함으로써 반도체성 고분자의 서열을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 중합 전략을 제시한 데 있다.연구팀은 아릴아민(arylamine)과 두 종류의 아릴 다이할라이드(aryl dihalide) 단량체를 조합해, 세 단량체가 정해진 순서로 연결된 반도체성 고분자 폴리(트라이아릴아민)의 라이브러리 합성에 성공했으며, 이 전략을 확장해 복잡한 구조의 덴드론화 고분자까지 구현함으로써 고분자 구조의 다양성을 크게 넓혔다. 그 결과 전자소자에 활용되는 폴리(트라이아릴아민) 고분자 및 그 파생 구조들을 라이브러리 형태로 신속하게 제작할 수 있게 되어, 차세대 유기 반도체 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.이인환 아주대 화학과 교수는 “이번 연구 개발을 통해 고가의 폴리 고분자를 단일 반응으로 저렴하고 다양하게 합성할 수 있게 되었다”라며 “유기전자소자의 성능 향상에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다. 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, G-LAMP 프로그램, 유용물질 생산을 위한 Carbon to X 기술개발사업, 선도연구센터(MRC) 사업의 지원을 받아 수행됐다.순차적 C-N 커플링 반응을 통한 서열 조절 반도체성 고분자의 합성 과정을 보여주는 이미지

-

216

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-09-25

- 1256

- 동영상동영상